蛇使いな彼女BLOG

【第141回】生体と水質管理の雑学

2025.11.21

今日の話題は息抜きがてら「ガチ水槽」を作った時の発見を共有したいと思います。

我が家で魚を飼っているのは皆さん知っての通りですが、

かれこれ9年くらい観察をしていて、一見飼育水が綺麗でも遊泳層が底の方だと、酸化物等の影響をもろに受けて★になる確率が高いのと、

水の状態にかかわらず、ちゃんとエサを食べているのにやせ細って★になる個体がかなりの割合でいる事が経験的に分かりました。

前者は水草の状態から予想できることもありますし、水質管理を徹底することで防げますが、

後者は長年”痩せる病気”としか言われておらず原因不明でした。

しかし2年前ごろから、メダカで同様の症状を発症する原因が分かってきたそうです(詳細記事)。

この病気については発症してしまったが最後、有効な治療法がないので、エサを見直そうが飼育水を見直そうがほぼ100%お陀仏です。(最近は魚の泳ぎ方や状態を見てそういった異変に気付けるようになってきました)

▼10/14撮影:フラフラにやせ細った金魚(写真右側)

▼10/15撮影:低層に横たわった金魚

この金魚はその後力尽きてしまったのですが、横たわった原因が”やせ細り病”以外なら、適切な処置で復活する事例もありました(コリドラス、メダカ等)。

病気以外にも、生き物中心の水質管理は同じ手順を踏んでも同じ結果にはならないのが面白い点で、

今回は、写真を見てわかるように至適pHの異なる生体(エビ+テトラ+三尾金魚)用の限りなく安定した水質を作る為に、数週間掛かりで流木のあく抜きとフィルターの設置、業務用バクテリアアンプルの追加、pHの中和措置諸々・・手をかけて水槽の立ち上げを行いました。

中でも肝になるのは、水をろ過するためのフィルターのスペックやろ過原理に合わせた装備品の選定ですが、

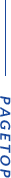

今回は外部フィルターということで、サイフォンの原理がベースになっています。

高低差(圧力差)が無いとこの原理は使えないので、フィルターを水槽より下に設置するのが主流です。(フィルターの説明書にも必ず水槽より下に設置しなさいと書いてあります。)

ですが建物の構造的な理由で、フィルターと水槽を並列に置くことしかできず…。

メーカー保証外ですが、吸水パイプと濾過槽吸水口の高低差が数センチでもあれば何とかなりそう?と考え、

下のように水槽を5cmかさ上げして出水側からエアー抜きを行ったところ、無事水が循環してくれました!よかった~。

※よい子はマネしないでください

濾過槽に到達した水は下から上へ水が流れていくので、この間動力が弱まらないか心配でしたが、

出水側についているモーターが十分機能しているようで、1ヶ月経った今も流量安定しています。

(定期的に濾過槽を揺らしてエアーを抜いてます。)

あとは外部フィルター以外に別途水中フィルター+活性炭を追加したり、エアーストーンの設置、

定期的にアルミナ入りのろ過材を添加して酸化物を除去したりと、

過剰なくらい管理を徹底していますが、その結果目に見えて水が輝いている気がします。

しかし、やっぱり冒頭で言った病気には敵わず、金魚の何匹かは★になってしまいました。

まだ生存している子たちもいるので、このまま様子を見ていきたいと思います。

06-6657-5130

06-6657-5130 sales@hydrolab.co.jp

sales@hydrolab.co.jp