蛇使いな彼女BLOG

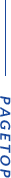

【第132回】RuggedTROLLを使った河川水位調査について

2025.07.04

皆さんこんにちは。

普段パソコンとにらめっこをしているモトハシですが、今回珍しく現地調査へ向かったのでその様子をご報告します。

環境システムでは多くの水質観測機器を取り扱っていますが、

そのなかでもRuggedTROLLという絶対圧水位計に焦点を当てました。

この水位計の扱い方や設置方法による計測誤差について、知識としては知っているものの、

実際に使ってみてどうなの?と疑問を持っていたことも事実です。

RuggedTROLLは現地気圧から水位を補正する機能がついていますが、

計測原理についてS家先生とやり取りしていたところ、

「河川や流入の多い場所では計測誤差が発生するのでは?」というお話から、

「よし、実際に試してみよう!」という事で、今に至ります。

計測場所に選んだのは名古屋市某所の支流河川です。

理由は下流に感潮域があることや、治水目的で人口的に掘削された河川であること、中流域~上流で釣りや川遊びをしている人がいる等・・計測しやすい場所だったからです。

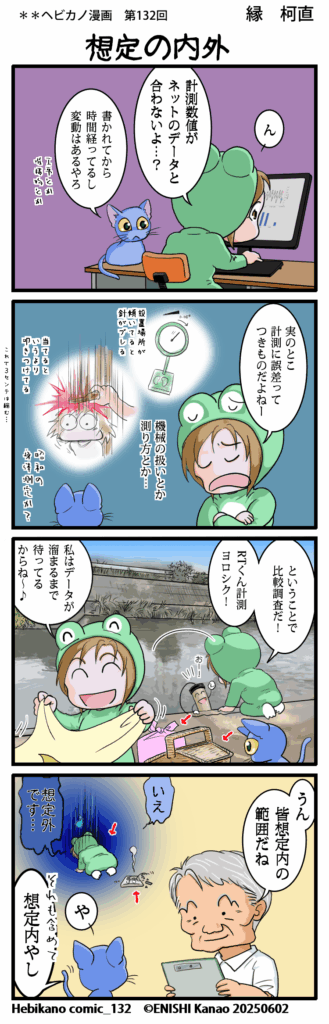

この河川の下流(上写真:St.1)と上流(下写真:St.2)を計測ポイントに設定し、干潮と満潮の時刻を狙って水位調査を行いました。

いずれも淡水ですが、5/20の満潮時にはSt.1で磯臭さを感じました。

実際勾配が緩いため、ここよりもう少し河口に近い川では海からスナメリが迷い込んでしまうらしいです。

結果

5/20~5/22、5/26~5/27の調査期間では、

水位変動の特徴として、流入が少なく水位が安定している時期、下流域では潮位の影響を受け、

降雨などまとまった流入がある時期は、干満差にかかわらず増水するということが分かりました。

加えて目視による水位と水位計の計測値が対応している事から、比較的浅い河川であれば潮位変化および流入変化のどちらも正確に測れている結果となりました。

さらなる疑問点

今回の屋外調査については、水圧と大気圧から水位を換算するDepth基準を設定しましたが、RuggedTROLLにはこのほかにもゲージ高やエレベーションなど様々な基準値設定が用意されています。

中でも防災の観点からDTWを使って土地の標高を逆算することができるか気になり、

St.2付近の地表面(道路)を基準に、St.2の水面までの距離がどの程度あるか調べたところ結果は0.21mとなりました。

これが実際のデータです。

| Date and Time | Seconds | Pressure (PSI) | Temperature (℃) | Level Depth To Water (m) |

| 2025/5/26 18:00:22 | 0 | 14.771 | 23.87 | 0 |

| 2025/5/26 18:08:22 | 480 | 14.766 | 24.708 | 0.003 |

| 2025/5/26 18:16:22 | 960 | 15.07 | 21.788 | -0.21 |

写真では護岸だけでも2mはありそうですが・・・。

この結果から地表面の標高を算出するとT.P.4.7m程で、一方ネットには海抜10mと書かれているのを目にしました。

近辺の電柱や外壁にも海抜の記載はなく、確認のしようがないため、さてどちらが正しいんでしょう?

過去の工事や堆積物などで河床の標高が変わっている可能性は十分ありますが、この点に関しては腑に落ちない結果でした。

生態系

生態については、中流~下流では橋の上から目視確認できるほど大きなコイや、アカミミガメが多く生息していることが分かっています。

往来中もコイ以外の魚類はこれまで確認できなかったのですが、

今回の調査で大潮+河川増水時には普段見れないような、何かの小魚の群れがSt.1で確認できました。

調べてみると、コイやフナ以外にも下流でアユ・二ホンウナギ等が確認されているようです。

意外に希少な魚類が生息している事に驚きですが、付近の堰に魚道はなく、また流域一帯に多くの段差工があり、生育環境が限られているとのことです。

こうした事態から地元NPO団体と行政が協力し、近辺の河川で保全活動を行っているそうですが、水質を専門としている私たちにとっても関心事ですので、積極的に取り組んで頂きたいですね。

06-6657-5130

06-6657-5130 sales@hydrolab.co.jp

sales@hydrolab.co.jp